天涯已惯,岁月流沔。被历史和时代所钟爱的艺术笔墨,向来不单单一味地在技术上耍横,还应该是“诗言志”,是“思无邪”,是余音三匝、往事匆匆如水之后,今人对古人和时代的不甘、懂得与和解。这样的笔墨,颇有一番宿命,像极了中国传统文人的少年老成、中年跌宕、老年萧疏。

“万里相逢贪握手”,把玩之下,真切而温存。难怪明代画家沈周在《少年吟》中说:“甫及早就时,乃知岁月功。”艺术难为!艺术本身之难,端在是否能用有限的身在与无限的行魂,把一个个无法忘怀的人生意象,成功地本土化为一种温暖己心及人心的生命绿植。

当代书画家魏兵然先生沉潜半生,以书法和绘画为创作坐标,追求世间美好与之环环相扣。在他的艺术世界里,眼中有航向,手中有帆橹,心中有彼岸。作为实力派艺术家,兵然兄在经历过人生必要的山程与水程后,任凭“雨打风飘年华溜走,恍然旧梦中”。能够如此镇守“旧梦”,便有了几许抵达人心的意义。而今,他在书法和绘画创作、书法教育等领域皆有不俗的创获,细寻之下,有其源流血脉,亦有其魏氏特征。

毛姆认定每个人心上都有缺口,“呼呼往灵魂里灌着寒风,我们急切需要一个正好形状的心来填上它”。对于兵然兄而言,这个填补缺口的“正好形状的心”,书法艺术当为首选。“胸有激雷而面若平湖”的他,多年来负手独行,一剑往来于书法天地。

兵然兄幼承家学,生于传统知识分子家庭。少年时母亲拿出家藏的《张猛龙》等拓片让他临习,祖父、外祖父不断督促他习字。这种翻茶校帖的基本功便是在那个时期打下的。至今谈及,仍是未被记忆修饰过的人生雪泥鸿爪,引人遐思。

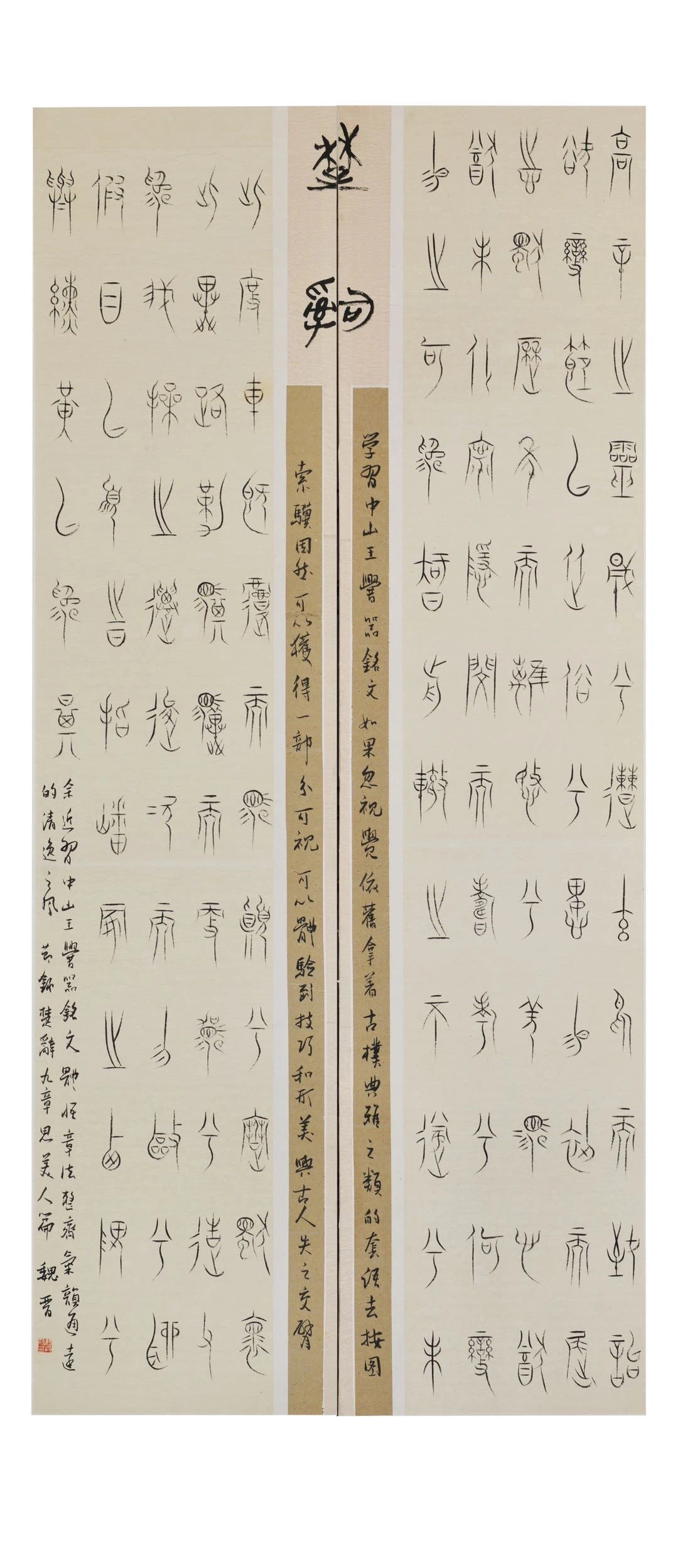

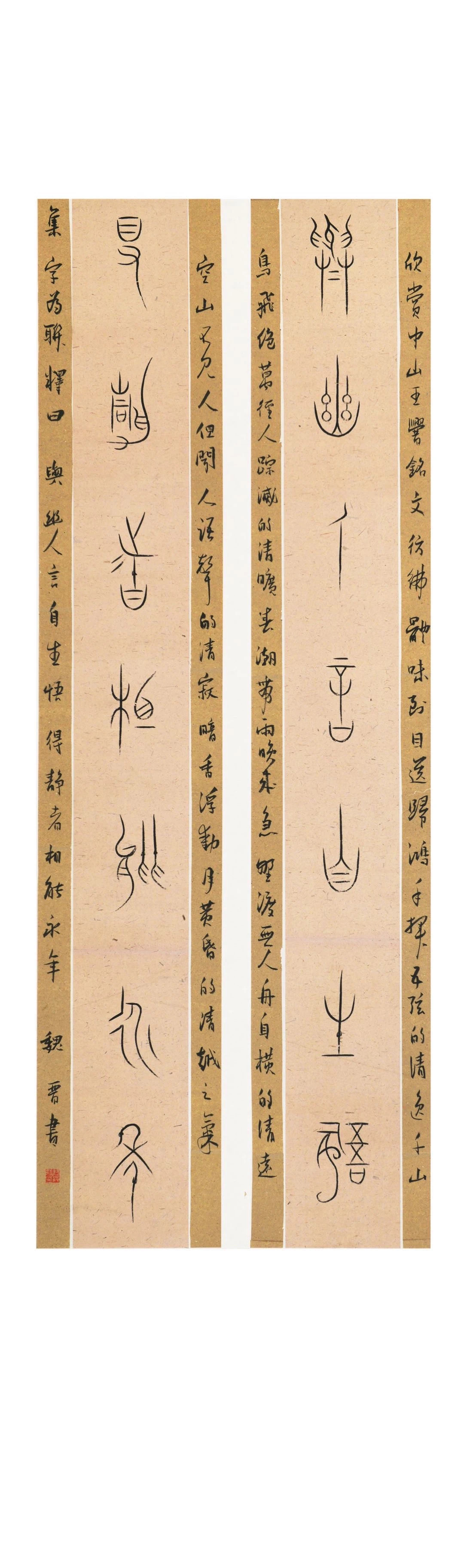

兵然兄于书法属于一专而多能,他初宗魏碑唐碑,夯实基础。后又追习王铎、傅山等清代诸家及“二王”行草法帖,旁及篆隶和篆刻。然而“中山王”一直是他的“独孤九剑”。二十世纪九十年代初,他曾凭借一手“中山王”斩获多项国家级展览。

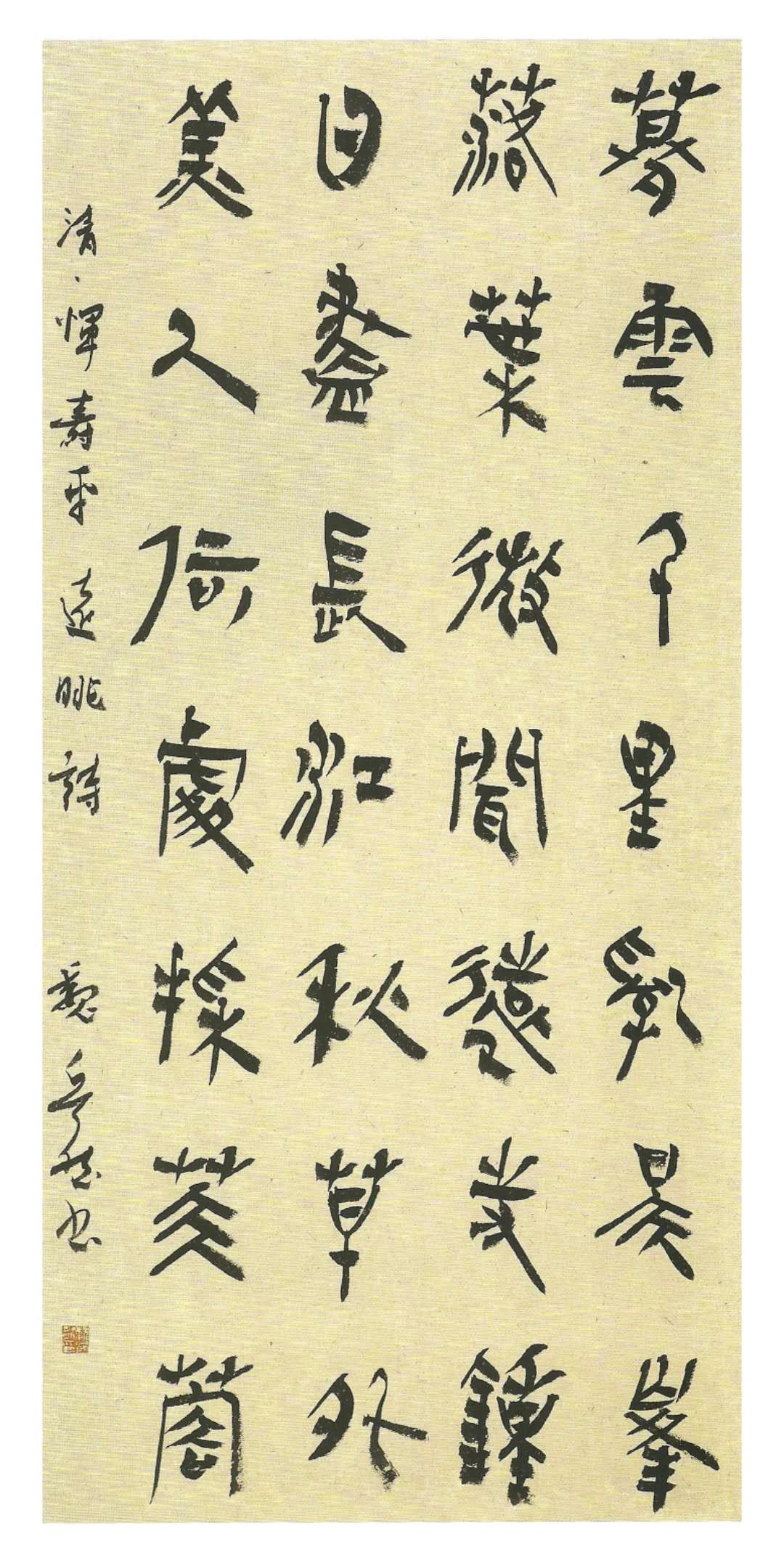

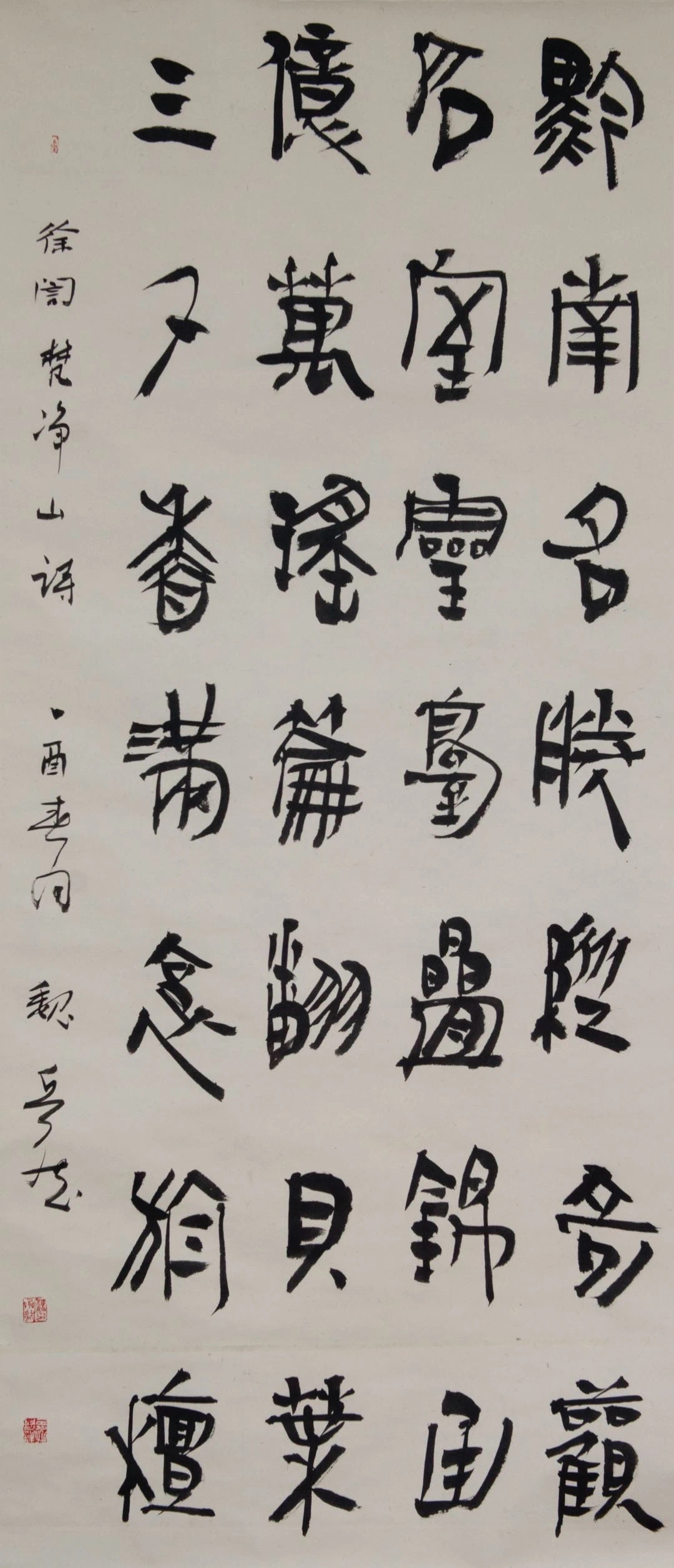

三十年后,他并未“渐闻语笑寂,空剩雪霜痕”,依然活跃于当代书坛,而且将原来的“中山王”、楚简、秦简、侯马盟书创作进行了扩展,笔性中大如湖海和细若纤尘兼而有之,把浓浓的世味渐次写成淡淡的清水。

同时,他深知古文字修养对于篆书书写的重要性,“战国时期六国文字很丰富,如果没有古文字知识做支撑,这种创作也是昙花一现;如果掌握了古文字知识,战国时期可创作的风格范本就太多了。”一罐醍醐,缓缓浇下,兵然兄将线条纤细、容易流入甜俗的中山王鼎文字写得宫商角徵,声声入情,平平仄仄,句句走心,于此不难得到解释。

信息贯通的时代里,大凡从事艺术创作者,有人一战成名,色即成空;亦有人辗转反侧,渐入佳境。兵然兄显然属于后者。作为中国书协篆书委员会委员、兰亭奖得主,这几年他将研究和实践的重点放在了秦汉简牍上,因风格独特而广受关注,渐渐构架了自己理念上的显与藏。

他认为如今篆书创作逐渐繁荣,随着战国简牍、帛书、盟书的出土和发现,大大拓展了创作的组成,风格手法多样,可谓一派生机。可是,“很多的篆书作者,为了应对参展获奖而跟风者大有人在,涉猎简牍、帛书、盟书的新奇而欠缺往纵深处挖掘,千人一面的态势,愈演愈烈。”这是一记打在时代艺术创作痛处的闷棍,表述力道恰好,批判尺寸准确。兵然兄将这个巨大误区的存在导源于未能处理好书与道乃至人生的关系,颇为允恰,让人想起围棋的黑白、雨伞的内外。

书写性作为篆书创作的关键,在于“要追求‘和而不同’,和就是要符合当代艺术创作美的时代导向,在此基础上追求个性和另辟蹊径”。换一种形象化的表达,也可以把兵然兄的当代篆书创作理念当成砂砾成为珍珠过程中必要的“磨损”。

许多人喜欢小说《教父》里的一种观点:“一个人只有一种命运。”不必依帖描红般诉说得十分详尽,兵然兄的命运能在他的书法世界里“匣剑终宵鸣未息”,自然也能在他的绘画创作中干将发硎,有作其芒。不记得是在何时,他已经不露圭角地成为了中国美协会员。且观他的国画,脱胎于其皮影题材创作。

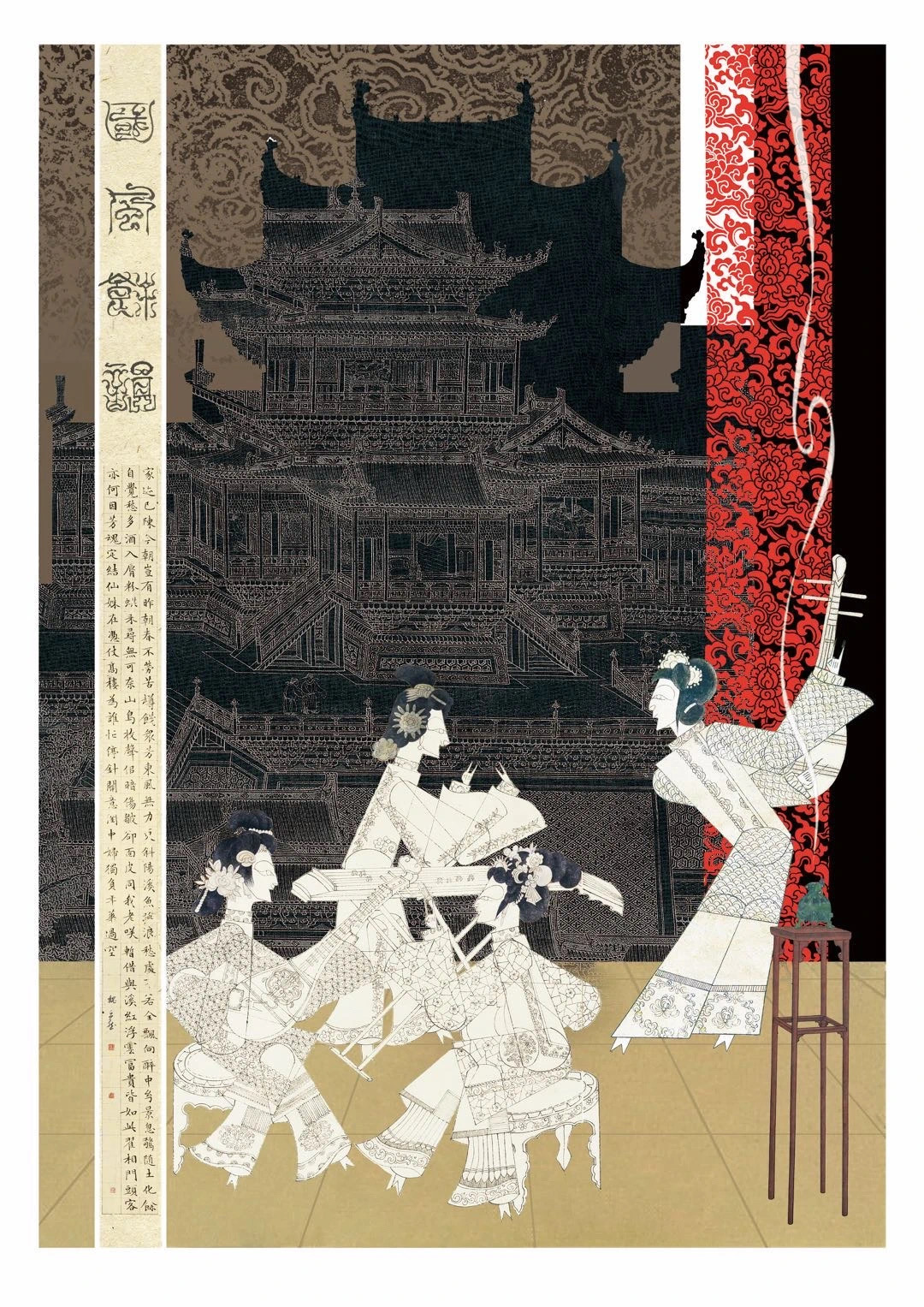

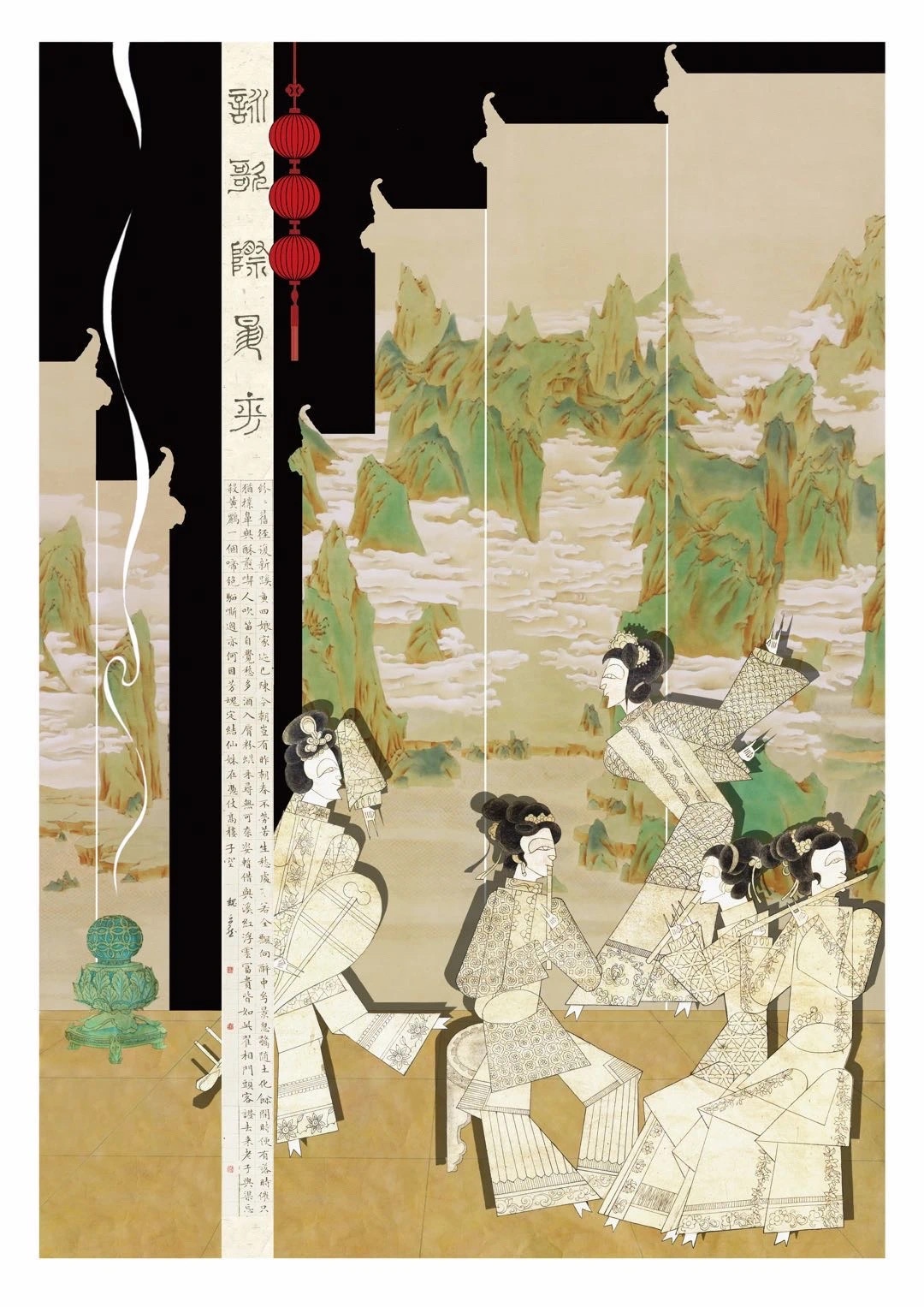

悠悠不尽清清水,脉脉犹亲淡淡山。兵然兄的皮影画吸收了很多民间营养,赋予了新的精神和内容,文人情趣时而收紧,时而弹出,耐人回味:“突破了传统中国画的题材框框,充分发挥画家自己的善于平面切割、平面构成的本事,他把画面每块空白每个方寸所赋予的节奏和韵味通通生趣盎然地呈现出来,把静的死的东西变成了动的活的艺术形象。画中的皮影,让人感到处处有真实的存在。”他的经典皮影画作品《国风余韵》被中国美术馆收藏。

然而,将皮影转化为国画,不可一蹴而就,需要时间与空间的合力;需要一个艺术家的苍茫心事,在精神的烈焰里获得新生。笔下通灵,万纸入胜,在技巧、想象力、创作力、激情与诗意的推动下,“他的国画色彩斑斓,韵味丰富悠长,作品没有阔大恢宏的场面,但有着独特的中国风采和独特的表现手法,温文尔雅的气息扑面袭人”。

笔墨岁月,家国天下,大抵便是贯穿其绘画作品首尾的一股生命力,并且会在人生逝波中一再沉积。

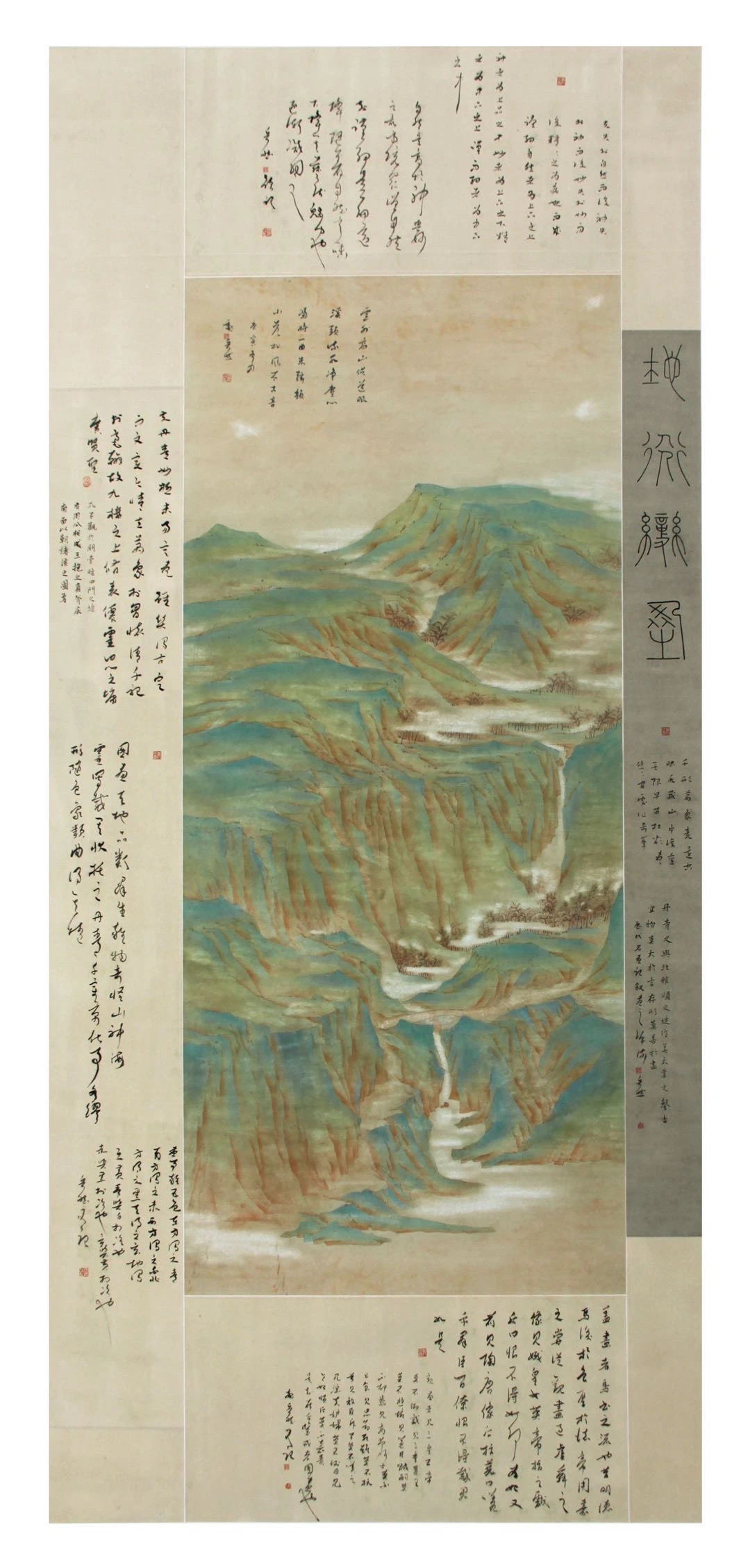

除却皮影画以及传统国画作品,壁画堪称兵然兄艺术创作的另一个燃点。青年时代,他被毗卢寺壁画恢宏艺术氛围里掺杂的历史表情所震撼,从此励志研究中国壁画艺术。他曾多次探访全国各地的壁画古迹,积累资料,于反复临摹中,确定自己的艺术走向。

“他的毗卢寺壁画白描作品,依托于自己书法上的深厚功力,各种线描技法的运用,炉火纯青,妙不可言,线条的质感和层次感极强。最见功夫的是他的古装人物,他画的壁画中的菩萨、侍女人物……在他的笔下展现得淋漓尽致。缤纷的彩带,随着他的线条飞舞,他画的壁画护法武士,豹头环眼,须发喷张,金刚怒目,叱咤风云,激情在笔下喷涌,威猛随线条而生。”笔调流畅沉郁中潜藏坚贞的秀拔,尤见力与勇的激情与高亢、“桃花乱打兰舟蓬”的绮丽与空灵,包含着对经典的打散、揉碎、重塑。进而倾诉内心,投射自我。笔墨凝于一页,悠悠中见出天地。

就技法而言,兵然兄“既坚守传统,采用‘重彩勾填法’,所用颜料大部分是自然萃取的矿物质,可以长期保存;又积极创新,把明代时期绘画技法与现代的染色方法有机结合,从而使他临摹出来的画既不是毗卢寺现在这种陈旧灰暗的色调,也不是刚画时金碧辉煌的样子,看起来十分柔美和谐”。这种技法中表达出的兴象风神,代表了兵然兄对壁画艺术精神的领悟及内心永恒的冲动,“东海潮来月怒明”,这只艺术的小船对于他而言,来日可期!

挚爱一种艺术,就应该通过这种艺术感受和拥抱整个世界,而不是去逃离、背弃整个世界。兵然兄许多人世的感慨,没有单纯地寄存于书画艺术中,而是慨然“打马入红尘”。他有着强烈的“书法传承教育情怀”,深知这种文化记忆播种的意义可以多维度放大。或者说,对书法教育的贡献力是最能暗示一个人修养与档次的标杆。

二〇〇六年,兵然兄便提出了加强中学书法教育的议案。在他的提议下,石家庄市成为全国第一个将书法列入中考艺考的城市。同时,他还扶持和推动了第一所教育实验特色学校的建成。为了把书法教育做得尽工尽善,兵然兄还亲自开展书法高考教育培训,国内早期的高校书法专业的许多学生,都是他培养教育输送的。央美、国美、川艺、广艺等高校,都有他的学生。迄今,经他高考培训进入高校的学生有六七百名之多。

另外,兵然兄还勠力开拓建立了许多省内高校的书法专业学科,成就骄人。由此可以说,对书法始终怀有赤子之心,不为眼前浮名所动,让书法成为“我们的生命肌理和出发点”,是兵然兄的书法教育理想。在他的书法教育之路上,未曾看到敛翼垂首的中年样貌,而是欣然奔跑,澄澈热烈如少年,带有初夏乡间蒸蒸然之地气。

德南曾经慨叹:“仅仅是随波逐流地内在于这个时代是不够的,我们必须站得更远一些,获得一个合适的视距,去深刻辩证地看待我们的时代,而不只是沉溺其中。”我素来钦佩兵然兄在体面身份背后的那份清醒,憨中有大智,居高而声远,懂得取舍之道。所以,他的书法教育不是青衫上流过的云影,而是传烛入夜,振力以成笛吟。且看桥边走来多少期待的脚步!

雨无上品,赏心就好。情无高下,魂安为珍。从书画艺术创作到书法教育,兵然兄一贯秉持那份白发未白的散淡心境,将数十年的艺术与教育实践,铸成照亮江湖的一剑,款然引君清梦,令人初遇即不肯离去。人曰,人间四月芳菲尽;我说,满眼生机转化钧。